こんにちは、トリマーの藤田です。

少しずつ暖かくなっていますね。

春に近づいてはいますが、お肌の乾燥は止まりません。

早く指のひび割れが気にならない季節にならないかなぁ…と本気で願う今日この頃でございますo(T^T)o

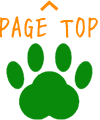

さてさて、先日ダイエット部通信のお知らせをさせていただきましたが、待合室ではもう一つ並行して、『猫』についても特集を組ませていただいております。

本日はそのご紹介です。

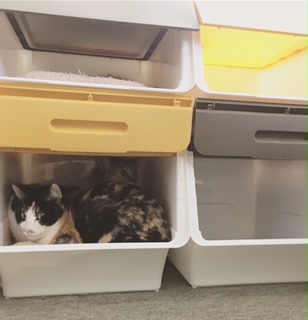

お散歩の途中でちょっと寄れるワンちゃんと違い、病院に連れてくるのに少々覚悟がいるネコちゃん。

(お気持ちよくわかります;^_^)

その上、具合が悪いことも上手に隠してしまうため、気が付いた時にはかなり進行してしまっている…ということも少なくありません。

そこで大切になるのが、日頃からの『病気を防ぐケア』

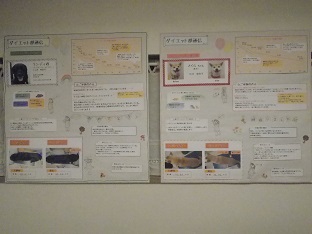

今回は、猫ちゃんに多い 『おしっこの病気』

『腎臓の病気』

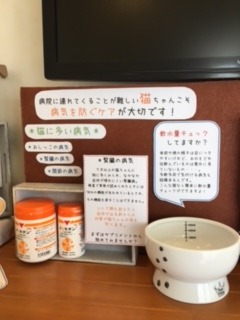

『関節の病気』

について、お家で気を付けることや負担のない検査、サプリメント、グッズなどをご紹介しています。

『色々な方法がありますよo(^▽^)o』ということを知っていただきたくて、簡単ではありますがこんなコーナーを設けさせていただきました。

20歳を超えるネコちゃんも見かけるようになった昨今。

もちろん病院でなければできないこともありますが、まずはできることからやってみて、長~い猫生を快適に過ごしていただきましょうo(^▽^)o

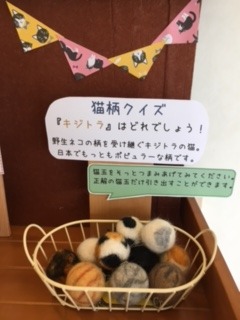

猫の本もいつもより多めに並べて、簡単な『猫柄クイズ』などもご用意してみました。

ぜひご参考に…また、楽しんで頂ければと思っております。

そしてお気軽にご相談、ご質問ください。

お待ちしております。

余談ではありますが、今回のために作った院長と私の合作 茶トラの『チャトラン』

(ちゃんと猫に見えるでしょうか( ´艸`))

猫コーナーのどこかに隠れてますよ!

探してみてくださいね

それでは今日はこの辺で…失礼いたします(*・∀・*)ノ

の匂いです。

の匂いです。

が降り、びっくりしました。その数日前は半袖でも大丈夫なくらいポカポカ日和だったのに。

が降り、びっくりしました。その数日前は半袖でも大丈夫なくらいポカポカ日和だったのに。